Un nouveau lieu, de nouveaux participants dont on ne sait rien, ni combien ils seront,

ni s’ils seront, ni qui ils sont, ni ce qu’ils lisent. Eh bien, c’était formidable !

Je leur ai, quant à moi, présenté

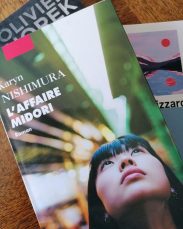

– L’affaire Midori de Karyn Nishimura, éditions Picquier, 2024. Karyn Nishimura est journaliste, correspondante pour des journaux comme Libé, des radios comme France Culture. Elle vit au Japon depuis longtemps et présente sous le nom « roman », un texte où « presque tout est vrai » : un mixte de faits divers qui lui permettent de parler de la justice au Japon, le rapport des hommes politiques avec la presse, de Fukushima et de ses conséquences. « Je suis une Française, donc je râle » et c’est accepté. Pour une Japonaise qui « rue aussi dans les brancards, Isoko Mochiozuki », c’est plus dur.

– L’affaire Midori de Karyn Nishimura, éditions Picquier, 2024. Karyn Nishimura est journaliste, correspondante pour des journaux comme Libé, des radios comme France Culture. Elle vit au Japon depuis longtemps et présente sous le nom « roman », un texte où « presque tout est vrai » : un mixte de faits divers qui lui permettent de parler de la justice au Japon, le rapport des hommes politiques avec la presse, de Fukushima et de ses conséquences. « Je suis une Française, donc je râle » et c’est accepté. Pour une Japonaise qui « rue aussi dans les brancards, Isoko Mochiozuki », c’est plus dur.

– Blizzard de Marie Vingtras, L’Olivier, 2021, maintenant en collection Points : un premier roman, envoyé par la poste, devenu un succès de librairie avec 8 prix. Marie Vingtras est un pseudo, en hommage à Séverine, journaliste au début du XXème siècle aussi secrétaire de Jules Vallès, qui signait Arthur Vingtras.

Le livre, lui-même : plus ou moins un polar : un enfant dont on lâche la main à la première!re page et qui disparaît dans le blizzard. De courts chapitres, portés par quatre voix différentes.

– Vider les lieux d’Olivier Rolin, Gallimard, 2022, en Folio maintenant : autobiographique, Rolin doit quitter l’appartement dans lequel il vit depuis plus de vingt ans. Un peu histoire de la rue de l’Odéon et beaucoup de tout ce qu’il y a à déplacer : les objets, les lettres, les livres, et tout ce qu’ils disent de la vie passée.

Et eux ont parlé de :

– James Baldwin : La prochaine fois le feu, publié aux USA en 1963, traduit par Michel Sciama, en Folio. Un avertissement dans les années 60 sur le problème racial à travers une lettre à un neveu qui parle de l’enfance, de l’éducation en tant que Noir, de la violence tentante et compréhensible.

– James Baldwin : La prochaine fois le feu, publié aux USA en 1963, traduit par Michel Sciama, en Folio. Un avertissement dans les années 60 sur le problème racial à travers une lettre à un neveu qui parle de l’enfance, de l’éducation en tant que Noir, de la violence tentante et compréhensible.

– Adèle Fugère : J’ai huit ans et je m’appelle Jean Rochefort, un premier roman chez Buchet-Chastel : « tendre, simple et délicieux »

– Florence Bonneau : La rivière…te dire, Imprimerie Mathieu : Poésie sur la nature en Lozère, l’eau d’un affluent du Tarn. « On est surpris par l’évidence de l’écriture ». Ce texte existe aussi sous forme de lecture avec une violoncelliste.

– tout Gaëlle Josse : « ses petits livres, son écriture concise, précise qui va droit au but » aussi bien Ce matin-là (2021) que Noces de neige (2013), Une longue impatience (2017) ou Les heures silencieuses (2010) : « comme de la dentelle ».

– Le Japon avec deux voix bien différentes :

– Le Japon avec deux voix bien différentes :

– Du prix Nobel, Kenzaburo Oé : Une existence tranquille, (1990), traduit par Anne Bayard-Sakai : à tendance autobiographique : une famille avec trois enfants, dont un handicapé. Le père écrivain part travailler aux USA, la mère l’accompagne et laisse les enfants avec leur frère handicapé.

Sayaka Murata : La fille de la supérette , traduit par Mathilde Tamae-Bouhon, en Folio, aussi paru sous le titre Kombini. Une jeune femme continue à travailler dans ce petit magasin alors qu’habituellement, ces types de postes sont tenus par les étudiants. Elle est différente et « on entre dans son système de pensée ».

Prochaine date proposée au MZ :

le Jeudi 2 mai à partir de 18h