Oui : groupie littéraire.

Oui : groupie littéraire.

Et la semaine dernière, groupie comblée :

un soir avec Florian, un des deux créateurs des éditions du Typhon, au Havre, grâce à Sébastien qui, s’il ferme les Vivants, n’arrête pas d’être libraire.

La maison d’édition le Typhon est installée depuis 2018 à Marseille. Pas la porte à côté, mais elle reviendra en Normandie, dans le cadre d’une résidence d’éditeur à Hérouville St Clair, avec, en octobre 2024, une exposition du travail de l’illustrateur Tristan Bonnemain pour le livre Dans la nuit d’E T A Hoffmann.

Au catalogue de ces éditions, on trouve

– des auteurs connus et oubliés, « écrivains du passé qui parlent au présent » : comme les Allemands Ernst Wiechert (1887-1980), Wolfgang Koeppen, la Néerlandaise Dola de Jong (1911-2003) ou André Masson (1921-1988). En nouveauté : Tout est jazz de Lili Grün sur le Berlin des années 20

– des écrivains contemporains : dont Scott Smith : Un plan simple, Lucie Baratte : Chien noir. En nouveauté : le premier roman de Bibiana Candia : Azucre.

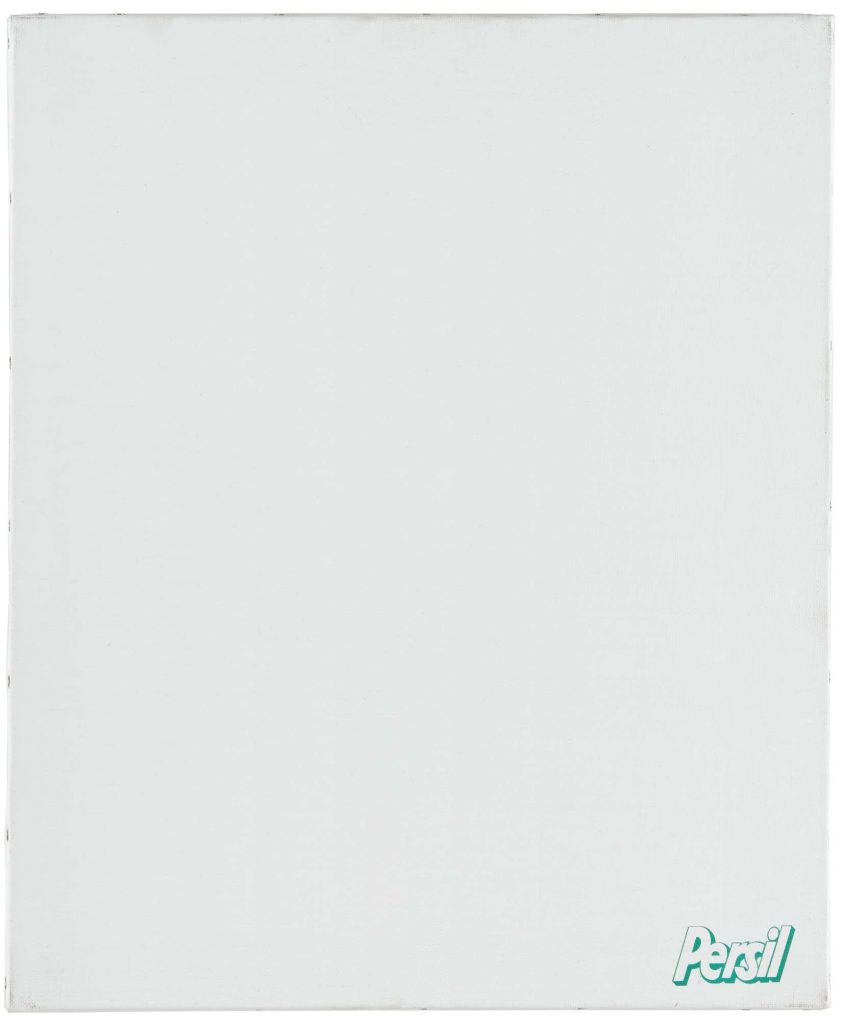

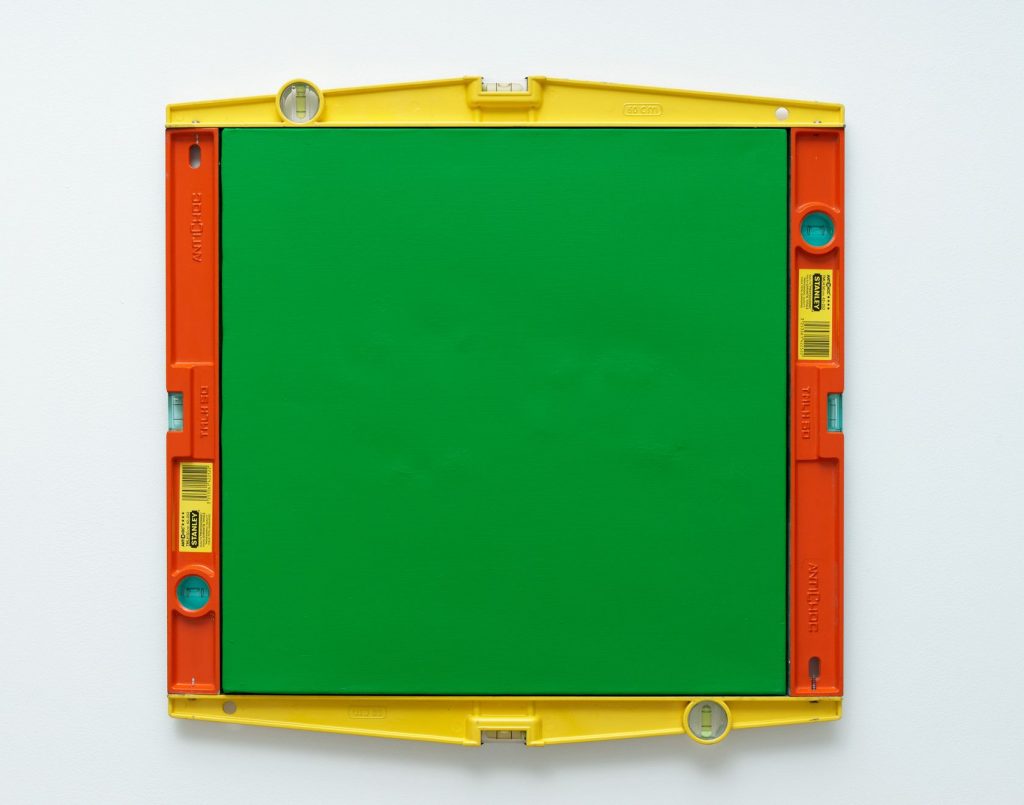

– des semi-poches, somptueux – les couvertures sont du graphiste Adrien Bargin – qui reprennent certains textes déjà parus chez eux comme : Irmgard Keun : Une vie étincelante ou l’auteur caribéen Edgar Mittelholzer : Eltonsbrody.

Une soirée très sympathique avec un éditeur investi, et un bon vin blanc …

Et un soir avec Arno Bertina à La Baraque, à Rouen, 59 rue du Pré de la Bataille, pour son film L’héritage de Jack London. Le film s’est fait avec l’association Désirdelire, à Sigonce, Haute-Provence. Il présente des personnes qui, de là où elles sont, dans leur métier, dans leur vie, agissent pour » freiner la violence du monde, rendre la vie plus douce » . Avec l’apiculteur, éleveur de poules et plus grand lecteur de Jack London de la région, l’éleveuse de chèvres qui fait vivre ses bêtes autrement que comme des machines à lait, le retraité qui avait rejoint les gilets jaunes, le journaliste Alex Robin qui a su voir la complexité des événements, le marionnettiste émigré qui aide maintenant les migrants, Arno rassemble des gens avec qui « le monde est plus habitable ». Au départ, un ami comédien devait les rencontrer, mais, après un passage de témoin par poule interposée, c’est Arno Bertina qui, devant la caméra, les écoute et leur pose des questions. Un joli moment d’humanité accompagné d’un bon chili

Et un soir avec Arno Bertina à La Baraque, à Rouen, 59 rue du Pré de la Bataille, pour son film L’héritage de Jack London. Le film s’est fait avec l’association Désirdelire, à Sigonce, Haute-Provence. Il présente des personnes qui, de là où elles sont, dans leur métier, dans leur vie, agissent pour » freiner la violence du monde, rendre la vie plus douce » . Avec l’apiculteur, éleveur de poules et plus grand lecteur de Jack London de la région, l’éleveuse de chèvres qui fait vivre ses bêtes autrement que comme des machines à lait, le retraité qui avait rejoint les gilets jaunes, le journaliste Alex Robin qui a su voir la complexité des événements, le marionnettiste émigré qui aide maintenant les migrants, Arno rassemble des gens avec qui « le monde est plus habitable ». Au départ, un ami comédien devait les rencontrer, mais, après un passage de témoin par poule interposée, c’est Arno Bertina qui, devant la caméra, les écoute et leur pose des questions. Un joli moment d’humanité accompagné d’un bon chili

Si vous n’êtes pas avec nous, à l’Aub’art, pour Un vin, des livres, jeudi 30 mai,

Si vous n’êtes pas avec nous, à l’Aub’art, pour Un vin, des livres, jeudi 30 mai,

il y a, lecture de Ceux qui trop supportent d’Arno Bertina par la Compagnie Les Mots ont la Parole, à La Baraque, 59 rue du Pré de la Bataille, Rouen.

Sinon, Ceux qui trop supportent est à lire !